文章信息

Zn/Cu共沉积诱导动态界面重构实现稳定

锌金属电池第一作者:陈良源、刘建锋通讯作者:刘晓琳、王度、赵焱单位:武汉大学、四川大学

研究背景

锌金属电池因其理论容量高、安全性好、成本低廉等优势,在大规模

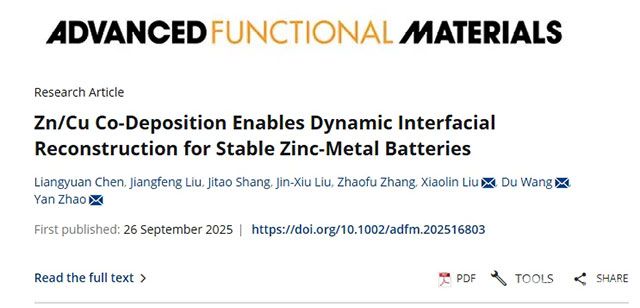

储能领域展现出广阔的应用前景。然而,锌金属负极在实际应用中深受不可控的锌沉积行为困扰,严重制约了电池的循环寿命和可靠性。为解决这些问题,一些在锌阳极表面构建界面功能层的方案取得一定成效,但往往面临成本较高和界面功能层在长期循环中易失效的挑战。金属

铜因其高亲锌性和低成核势垒被广泛用于锌金属电池的集流体,同时电池循环过程中铜表面原位形成的Zn/Cu合金层也有助于引导锌的均匀沉积。通常,为了平衡Cu合金层的调控作用和锌负极活性物质损耗的补充,最佳的方案是在锌电极表面构筑Zn/Cu合金层。然而,该合金层在反复剥离/沉积后会发生选择性脱锌,导致结构退化。同时,锌沉积物及副产物的积累也会使亲锌性界面逐渐钝化或被遮盖,最终丧失Cu位点的调控功能。因此,如何实现亲

锌合金界面Cu位点的动态更新、可持续暴露,以应对长周期循环中的性能衰减,是本领域亟待解决的问题。

文章简介

基于此,武汉大学的王度教授和四川大学的赵焱教授和刘晓琳博士研究团队在国际知名期刊《Advanced Functional Materials》期刊上发表了题为“Zn/Cu Co-deposition Enables Dynamic Interfacial Reconstruction for Stable Zinc-metal Batteries”的研究论文。文章创新性地提出了一种可持续的锌/铜共沉积策略。该策略由含难溶性Cu(OH)2添加剂的ZnCl2乙醇基混合电解质实现(EtZCL-Cu)。其机理是:高浓度Cl⁻驱动Cu(OH)2络合溶解以持续释放Cu2+,在电池循环过程中锌负极表面可进行缓慢、自发的置换-合金化反应,从而在沉积锌表面实现亲锌性Cu位点的动态重构和界面持续暴露。这种可重构的合金界面可保持零成核过电位,实现了抑制枝晶的锌沉积,使锌对称电池获得了超过6000小时的超长期稳定循环。全电池在长期的循环后也表现出优异的容量保持率。该工作通过电解质介导界面原位合金化,为锌负极亲锌界面长期循环中的去功能化难题提供了一种全新的解决方案。

图1.Zn/Cu共沉积行为与传统Zn沉积行为对比示意图

本文要点

要点一:提出并验证了高Cl–浓度络合驱动的Cu物种释放

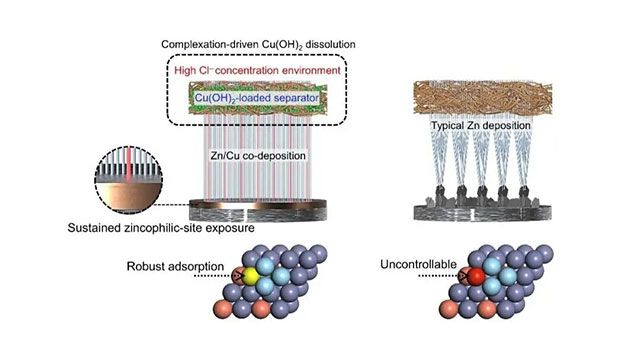

本研究中,氯化锌被选为最优锌盐,因其既能满足通过络合驱动Cu(OH)2溶解所需的Cl–,又兼顾经济性。乙醇作为最优溶剂,因其兼具抑制ZnCl2水解、实现电解质(2 M)适中的电导率(2.8 mS cm–1)、可稳定的铜沉积以及具有高的ZnCl2溶解度(> 3 M)。

图2.锌盐和溶剂的选择与评估

本研究创新性地利用低成本、不溶性的Cu(OH)2作为铜源,通过电解质中高浓度Cl⁻的络合作用(Cu2+ + nCl– ⇌ [CuCln]2-n),驱动Cu(OH)2自发溶解并形成可溶性[CuCl4]2–等络合物,从而在电池循环过程中建立动态平衡,含2 M ZnCl2的EtZCL-Cu(2-EtZCL-Cu)中,能维持约100 mg L–1的可溶性Cu物种的浓度。尽管铜物种浓度较低,但这络合驱动溶解机制确保了Cu物种的浓度平衡,可实现持续的补充。

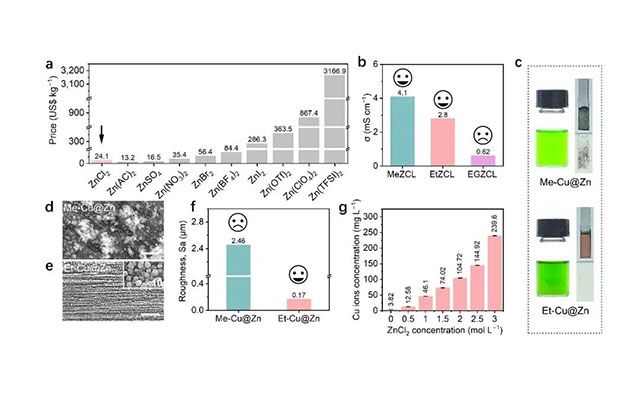

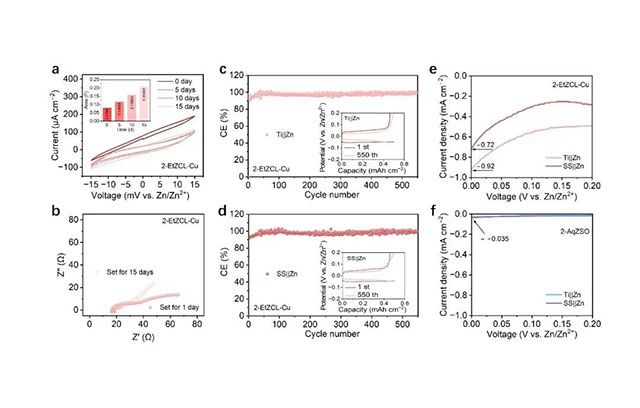

要点二:揭示乙醇基电解质独特的[ZnCl4]2–溶剂化结构、Cu2+诱导的动态界面调控及其电化学性能

通过拉曼光谱确定Zn2+与乙醇分子之间的配位作用较弱,在2 M的EtZCL电解质(2-EtZCL)中,[ZnCl4]2–为Zn2+的主要溶剂化结构。DFT计算表明,Cu2+可诱导[ZnCl4]2–解离并形成[CuCl4]2–,进而增强Zn2+迁移能力并促进界面反应的去溶剂化过程。计时电流测试表明,2-EtZCL-Cu体系可在短时间内建立稳定的沉积-去溶剂化动力学平衡,凸显微量Cu2+对界面溶剂环境的调控作用。电化学性能方面,2-EtZCL-Cu体系表现出显著抑制析氢反应、将电化学稳定窗口拓宽至2.1 V、Zn2+迁移数提高至0.48(为水系电解质的1.8倍)等优异特性,展现出良好的界面稳定性与离子传输性能。

图3.EtZCL电解质的结构和化学稳定性分析

要点三:揭示Zn/Cu自发置换-合金化行为对电极界面的动态重构作用

2-EtZCL-Cu体系在静置过程中非法拉第电容持续增大,表明Zn/Cu自发置换反应产生的铜镀层会经历结构随时间的不断演化。此外,静置后界面阻抗展现出异常的降低,反映了自发置换反应实现的界面持续活化。

图4.界面自发反应对电极界面动态重构作用的验证

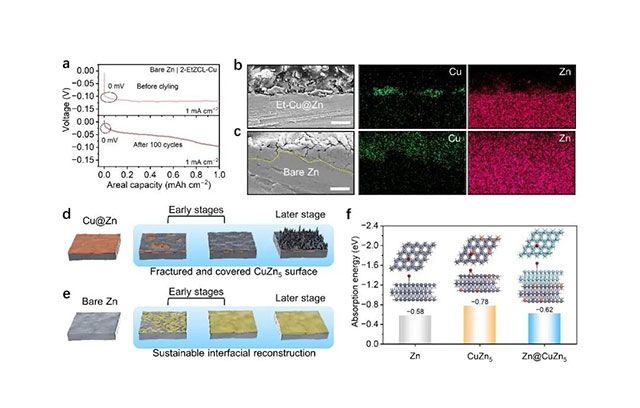

持续的自发Zn/Cu合金化-去合金化过程能够在非铜基底上原位构建具有高亲锌性的合金界面,进而有效提升锌沉积的稳定性和可逆性。对于含2-EtZCL-Cu的Ti||Zn和SS||Zn半电池,它们的库伦效率在550次循环后仍保持稳定,性能接近Cu||Zn半电池体系。CV在负扫过程中,2-EtZCL-Cu体系出现明显的欠电位沉积电流响应,相对2M ZnSO4(2-AqZSO)体系增强超过10倍,证实了自发置换行为的存在。

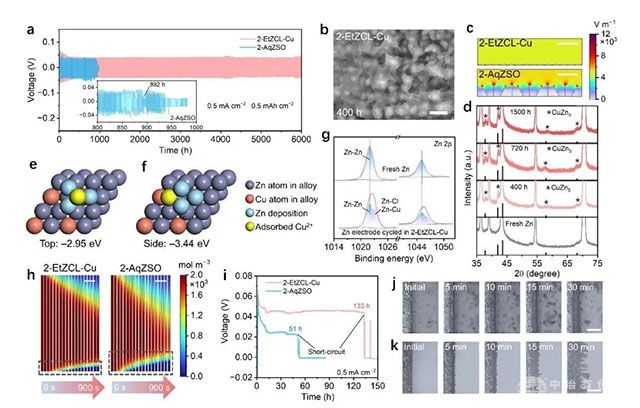

要点四:验证Zn/Cu共沉积策略调控锌沉积的有效性和机制

图5.2-EtZCL-Cu电解质的电化学性能及Zn负极表征

基于2-EtZCL-Cu的锌对称电池在0.5 mA cm–2条件下可实现超过6000 h的超长稳定循环,远优于传统的2-AqZSO电解质(892 h)。循环后电极表面呈现平坦、致密的形貌,不同循环时间后表面的XRD检测均发现低强度CuZn5合金相信号,证实了电极表面持续暴露的亲锌性Cu位点。有限元模拟证实,2-EtZCL-Cu电解质中不易在电极界面产生离子浓度梯度,而在该体系中发展形成的电极形貌也会使表面电场分布更均匀,可有效延缓锌枝晶的形成,在实时监测的光学图像中直观的验证了这些结论。另外,DFT计算从机理层面揭示,Zn/Cu共沉积条件下Cu离子在锌沉积侧位点表现出极强的吸附能(–3.44 eV),远高于Zn离子在相同位置的吸附能(–1.29 eV),从而可有效锚定Cu离子。与此同时,界面吸附的Cu-Zn离子对有更强的相互作用,可引导Zn2+沿Cu位点优先沉积,限制其横向扩散,进而促进锌的均匀、致密沉积。

图6.可重构合金界面的表征与调控机理

动态Zn/Cu共沉积机制可在锌电极沉积层中原位、均匀地引入Cu位点,形成致密、无间隙的界面层结构。DFT计算揭示,当CuZn5合金表面被锌原子层覆盖后,其对Zn2+的吸附能显著降低(从–0.78 eV降至–0.62 eV),接近其在纯锌表面的吸附能(–0.58 eV),导致合金层的亲锌调控功能基本丧失,这从理论上证实了亲锌界面动态再生的必要性。

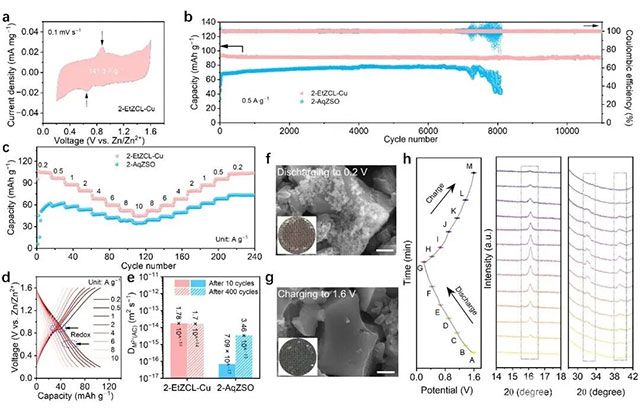

要点五:Cu⁺/Cu²⁺氧化还原对及[CuCl2]–的可逆吸附-脱附贡献额外容量并提高循环稳定性

采用2-EtZCL-Cu电解质和活性炭(AC/CFC)正极组装全电池,测得的CV曲线中出现明显的氧化还原峰,对应Cu⁺/Cu²⁺氧化还原对,其贡献了额外的容量。2-EtZCL-Cu全电池在0.5 A g–1下经过10,000次循环后,仍能保持90.05 mAh g–1的比容量,远超2-AqZSO电解质全电池。乙醇溶剂提供的热力学稳定环境和高浓度Cl–离子,有效稳定了Cu+,形成可逆吸附-脱附的[CuCl2]–,抑制Cu+歧化,这是2-EtZCL-Cu全电池实现高比容量和高稳定性的关键。

图7.2-EtZCL-Cu电解质AC/CFC全电池的电化学性能和结构表征

文章链接

Zn/Cu Co-deposition Enables Dynamic Interfacial Reconstruction for Stable Zinc-metal Batteries

https://doi.org/10.1002/adfm.202516803

通讯作者简介

赵焱:教授,博导,国家高层次人才专家,四川省天府峨眉计划专家,湖北省“百人计划”专家。长期从事理论计算化学和计算材料学等领域的研究工作,在高精确度理论化学数据库的发展、新一代密度泛函的开发和应用、新能源环境

纳米材料、计算化学软件开发、材料人工智能设计与智造和3D打印等领域做出了开拓性贡献。在国际权威刊物Nature、Nature catalysis、Journal of the American Chemical Society、Energy & Environmental Science、Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition等期刊上发表高水平研究论文300余篇,SCI引用超过7万次, 其中M06论文单篇引用超过3万次(Google scholar),H因子为83,2014-2017连续4年被美国汤森路透集团和科睿唯安公司列入全球高被引科学家榜单,入选爱思唯尔2022/2023/2024年中国高被引学者。作为美国惠普公司MJF-3D打印技术的主创人员之一,该3D打印技术已经在全球生产1.7亿工业部件,拥有国际专利25项。担任Energy & Environmental Materials副主编,Interdisciplinary Materials学术主编,Nanomaterials的编委成员。

第一作者简介

陈良源:武汉大学工业科学研究院2022级博士研究生,研究方向锌金属电池,目前以第一作者身份在Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Funct. Mater., Mater. Charact.等期刊发表论文五篇。

免责声明:本文内容来源自“科学材料站”,如需转载请联系我们。如涉及作品内容、版权和其它问题,请来电或致函告之,我们将及时给予处理!

745

745

0

0