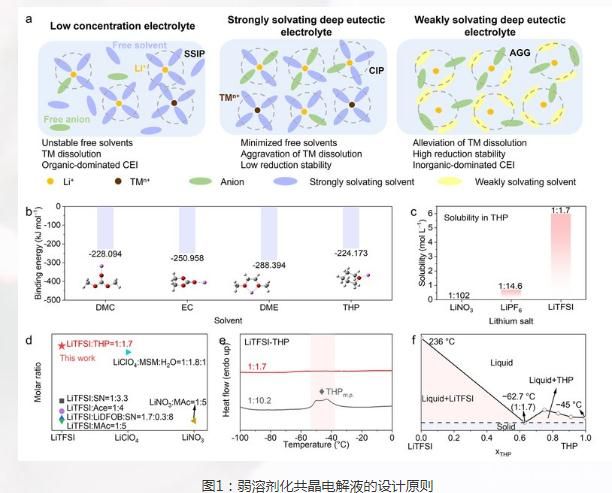

共晶电解液的问世,为电池领域带来了温度适应性与工作稳定性提升的新曙光。在共晶电解液体系内,通过氢键、路易斯酸碱作用及范德华力的协同,游离溶剂得以有效锚定,从而显著拓宽了电解液的适用温度区间。然而,在实际运用过程中,共晶混合物内含的强极性溶剂往往会加速过渡金属的溶解,进而限制其与电极的相容性。此外,随着Li+浓度的攀升,电化学窗口整体呈现正移趋势,导致其还原稳定性下降,低电位下副反应频发。因此,打造兼具高还原稳定性与优异电极相容性的共晶电解液,成为提升锂金属电池循环寿命与温度适应性的关键所在。

近期,复旦大学材料科学系的王飞教授团队,凭借弱溶剂化四氢吡喃(THP)溶剂,成功设计出一种创新型的共晶电解液。该电解液在电化学与热力学稳定性方面表现出色,同时显著增强了与金属氧化物正极及锂金属负极的相容性,为高温高压环境下锂金属电池电解液的开发开辟了新的道路。相关研究成果以“基于弱溶剂化环状醚的深共晶电解液用于高温稳定锂金属电池”为题,在Angewandte Chemie International Edition期刊上发表。

针对高温环境下电解液面临的挑战,团队巧妙利用共晶组分间的相互作用,有效锚定了体系中的不稳定游离溶剂,使得电解液的液态温区拓展至-62.7至346°C。在此基础上,团队采用弱溶剂化的THP替代传统的强极性溶剂,有效缓解了过渡金属溶出等副反应,提升了共晶电解液与金属氧化物正极的相容性。得益于组分间的阴离子效应(TFSI-THP),所制备的共晶电解液成功打破了弱溶剂化带来的浓度限制,实现了1:1.7的高锂盐/溶剂摩尔比。

团队进一步深入研究了电解液的溶剂化结构,发现阴离子与溶剂间存在类氢键相互作用,形成了阴离子主导的溶剂化结构,显著减少了游离溶剂的数量,增强了锂离子的整体配位。这一结构的改善,加之THP本身的低还原电位,使得弱溶剂化共晶电解液的电化学窗口拓宽至5.4V,同时保持了卓越的热力学稳定性。

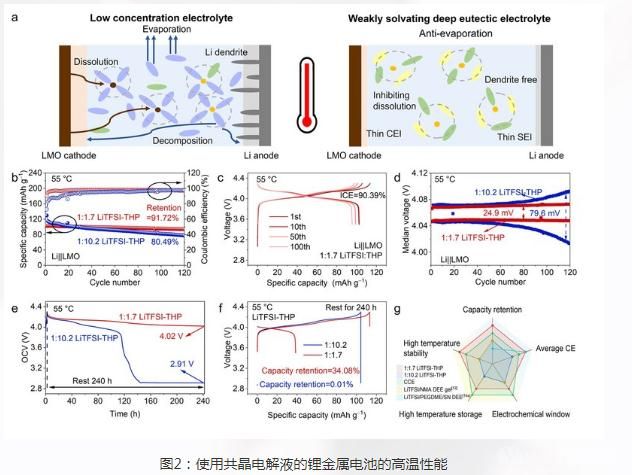

为验证新型共晶电解液的实用性,团队选用了溶解副反应较为严重的锰酸锂正极(LiMn2O4,LMO)与锂金属负极进行匹配,组装了Li||LMO模型电池。实验结果显示,采用弱溶剂化共晶电解液的模型锂金属电池在室温下展现出卓越的循环与储存稳定性,经过600次循环后,容量保持率高达96.02%,远超常规低浓度电解液及强溶剂化共晶电解液。对电极、电解液及界面相的深入分析表明,Li||LMO电池出色的循环与储存稳定性得益于电极表面阴离子诱导生成的富无机稳定界面相,以及电解液对导致电极结构退化的过渡金属溶出副反应的有效抑制。因此,即便在高温条件下,所制备的弱溶剂化共晶电解液依然能够确保Li||LMO电池展现出优异的高温性能,循环120次后容量保持率仍高达91.72%,且在高温储存240小时过程中表现出极低的自放电率。

该研究充分证明了基于THP的弱溶剂化共晶电解液在提高金属氧化物正极与锂金属负极高温稳定性方面的显著效果。通过阴离子效应,该共晶电解液有效锚定了游离溶剂,提升了体相稳定性,并诱导生成了稳定的电极-电解液界面相。此外,该电解液还最大限度地减少了LMO正极与电解液间的副反应,有效缓解了过渡金属溶出引起的结构退化。因此,采用该共晶电解液的Li||LMO电池在高温环境下展现出了卓越的循环与储存稳定性。该研究不仅为弱溶剂化效应的共晶电解液在高温锂金属电池中的应用提供了概念验证,还为高温高压下锂电池电解液的开发提供了新思路。

该论文的第一作者为复旦大学材料科学系硕士生杨燕如,通讯作者为王飞教授。该项目的成功实施得到了国家自然科学基金国际合作项目、上海市国际科技合作项目以及土耳其科学技术研究理事会等机构的经费支持。

1260

1260

0

0