近期,某研究院研究员在高性能锂离子电池负极材料研究中取得了新进展。此前,该团队创制了纵-横互连三维碳管网格膜,并以该网格膜作为对称型双电层电化学电容器的电极,构筑了小型化高性能滤波电容器。以此为基础,该团队以这种三维互连碳管网格膜为骨架,构建了结构稳定、导电性好和锂离子迁移畅通的一体化自支撑锂离子电池负极,并剖析了其机理。

锂离子电池具有转换效率高、循环寿命长、能量密度高等优点。而以石墨为负极的锂离子电池难以满足移动设备、电动汽车和储能电网等对更高能量密度和功率密度的需求,故亟待研发新型高性能锂离子电池体系。负极材料是锂离子电池体系中的关键组成部分,直接关系到电池的能量和功率性能。因此,研发比石墨负极具有更高能量和功率密度的负极材料具有重要意义。

成本低廉的二氧化锡(SnO2)和四氧化三锰(Mn3O4)等过渡金属氧化物具有较高的理论比容量,是锂离子电池的理想负极材料之一。然而,这类材料的导电性差、在充放电过程中体积变化大,制约了在锂离子电池中的应用。此前,有研究通过纳米化以及与各种碳材料导电框架形成复合结构等措施,提高了过渡金属氧化物活性材料的导电性,并有效缓释了其体积膨胀。而此过程使用了大量的导电剂、粘结剂、集流体等非活性组分,导致电极材料出现比能量密度低、离子传输通道受阻和功率密度低等问题。因此,设计构筑“一体化”集成的碳框架活性材料载体,对提升电极容量、倍率性能和稳定性等具有重要的理论意义和实际应用价值。

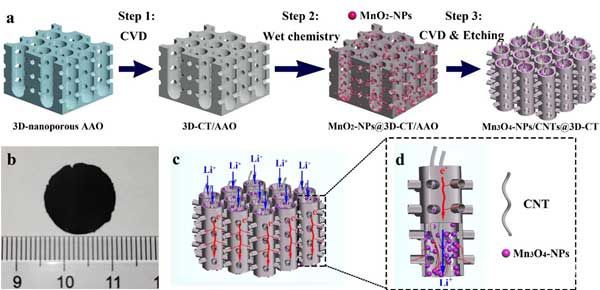

该研究以团队创制的三维互连碳管网格膜(3D-CT)为骨架,巧妙地将湿化学法与化学气相沉积法结合,在三维互连碳管网格膜的碳管内壁/腔内负载了存储锂离子的活性材料Mn3O4纳米颗粒和直径更小的碳纳米管CNTs。这种一体化电极具有如下优势:三维互连碳管网格膜可作为活性物质的良好导电基体,可缓释嵌锂过程中Mn3O4纳米颗粒的体积膨胀,且一体化结构和笔直孔道可促进锂离子和电子的快速输运;腔内填充的小直径碳纳米管CNTs可缓释Mn3O4纳米颗粒的体积膨胀、阻止其团聚,并可提升电极的导电性和结构稳定性。研究表明:新型锂离子电池负极具有优异的循环和倍率性能,在1 A/g的电流密度下经过300次充-放电循环,可逆比容量达到865mAh/g;即使在4A/g的高电流密度下,这一电池仍具有418 mAh/g的高可逆比容量。

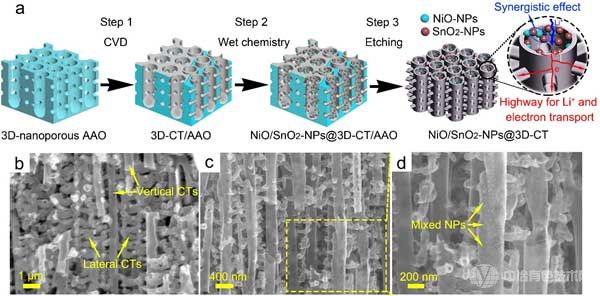

同时,科研人员在三维碳管网格膜的碳管内壁同时负载了过渡金属氧化物NiO和SnO2纳米颗粒。这种新型负极具有如下优势:一体化碳管框架之间的化学键连接,提高了电极的稳定性,减小了电极内部的接触电阻,并提高了电极的导电性;有序直立的碳管阵列缩短了锂离子输运距离,加速了锂离子的快速输运,从而提升了电极的倍率性能;碳管内壁的NiO纳米颗粒能够作为活性材料提升容量,并能够与SnO2协同促进Sn向SnO2的可逆转化,提升了电极的容量和倍率性能。

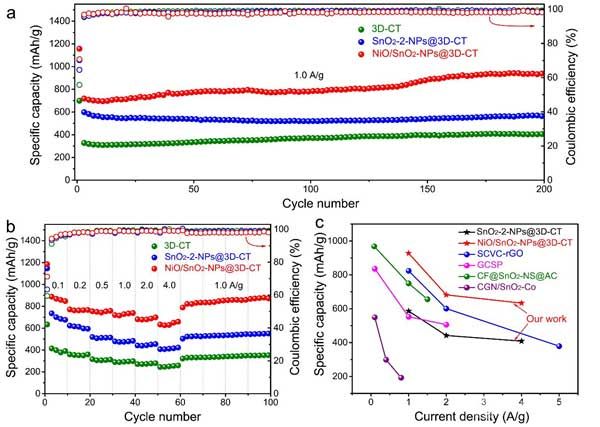

结果表明,该复合电极在1 A/g的电流密度下充-放电循环200次后,比容量达到928.5 mAh/g,且在4 A/g的高电流密度下仍具有633.5 mAh/g的高比容量,展现了优异的容量和倍率性能。

791

791

0

0

举报 0

举报 0

收藏 0

收藏 0

反对 0

反对 0

点赞 0

点赞 0