全部

568

568

0

0 近日,中国科学院大连化学物理研究所(简称“大连化物所”)在储氢材料技术方面实现了重大突破。该所研究员陈萍、何腾与华中师范大学副教授饶立携手合作,在金属有机化合物储氢材料的研究中取得了新的研究成果,成功利用光催化技术实现了该材料的可逆加脱氢循环,这一成果已正式发表于《德国应用化学》期刊。

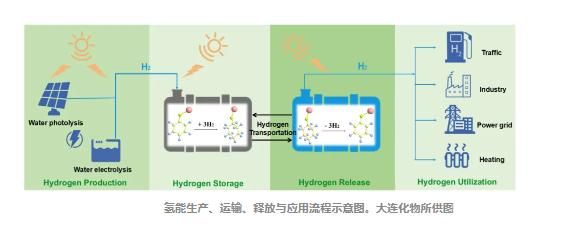

氢能作为一种理想的二次能源,以其高能量密度、广泛的来源以及无污染等特性,展现出巨大的应用潜力。然而,氢能的大规模应用一直受到安全高效储氢载体缺乏的制约。此前,陈萍、何腾团队已提出金属取代有机物中活泼氢的策略,并成功开发出金属有机化合物储氢材料新体系,有效解决了高储氢量与理想脱氢焓变难以兼得的难题,同时还将此类储氢材料应用于固态离子传导领域。

然而,金属有机化合物的脱氢过程需要打断相对惰性的C-H键,这一过程中存在较高的动力学能垒。因此,开发高效的催化过程,以实现温和条件下的快速吸放氢,成为亟待解决的关键问题。

在本项研究中,团队聚焦于典型的苯酚钠-环己醇钠储氢体系,并尝试利用太阳能驱动其可逆储放氢过程。研究发现,在光照条件下,Rh/TiO2催化剂能够显著促进苯酚钠-环己醇钠的可逆加脱氢反应,脱氢速率相较于传统的热催化过程提升了近两个数量级。此外,团队还在真实太阳光下成功实现了环己醇钠的高转化率、高选择性脱氢至苯酚钠。

实验表征和理论计算结果表明,低频光主要起到产热作用,为反应提供必要的热量;而高频光则有利于产物苯酚钠的脱附,从而在全光谱下实现环己醇钠的快速脱氢。这一发现为储氢材料的研究和应用开辟了新的路径。

举报 0

举报 0

收藏 0

收藏 0

反对 0

反对 0

点赞 0

点赞 0