文章信息

第一作者:李浩杰通讯作者:潘昆明 郗凯通讯单位:河南科技大学 西安交通大学

研究背景

随着全球能源需求持续上升,下一代高性能二次电池研发亟待发展。

锂硫(Li-S)电池因其高能量密度(2600 Wh kg−1)以及正极硫价位低廉成为

电化学储能研究的热点。然而,Li-S电池实用化存在诸多挑战:正极硫及其放电产物(Li2S2/Li2S)电导率低,电极动力学缓慢;多硫化锂(LiPSs)引发穿梭效应造成硫活性物质流失,引发容量衰减和电池过充;充放电过程硫电极体积效应明显(~80%)导致正极结构坍塌等问题。研究显示过渡金属化合物对LiPSs具有较好催化活性,同时缺陷工程能够进一步提升硫电极的催化转化活性以及协同调控锂负极界面稳定。基于多种缺陷结构类型,阴离子缺陷工程因其负电性阴离子元素缺失,在调控局域原子重排、电子配位和价键结构等方面特性更有利于强化对LiPSs的电化学活性,因此,阐明阴离子缺陷工程调控过渡金属化物用于Li-S电池的电化学机制与未来发展应用,以及对推动下一代能源电池的进一步发展和指导缺陷结构化学在相关领域研究发展起着关键作用。

工作介绍

近日,河南科技大学李浩杰、潘昆明教授及西安交通大学郗凯教授等人针对阴离子缺陷工程调控过渡金属化物(anionic defect-rich transition metal compounds,AD-TMCs)用于Li-S电池调控及最新发展进行全面总结。文章涵盖了AD-TMCs催化剂材料的结构设计、合成方法以及先进缺陷位表征技术,其在Li-S电池各结构域调控机制及电化学表征技术方面也做了详细阐述。此外,我们也着重分析了阴离子缺陷浓度及空间分布对Li-S电池催化性能影响特性及关键科学问题。最后,我们对AD-TMCs用于下一代Li-S电池未来发展的合理设计、技术挑战、发展前景及推广实际应用指出可能性的发展方向。

该文章以“Anion-Defect Engineering in Transition Metal Compounds for Lithium-Sulfur Batteries: Current Progress, Mechanistic Insights, and Future Directions”为题发表在国际顶级期刊Advance Energy Materials上,李浩杰为本文的第一作者兼通讯作者。

核心内容

本文亮点:

1.设计原则和策略:本文总结了用于Li-S电池的阴离子缺陷过渡金属化合物催化剂材料的结构设计、合成方法和调控技术。

2.电池组件中的电化学作用:本文讨论了这类催化剂应用于Li-S电池各结构组件的制备工艺和功能,包括正极、

隔膜、电解质和锂负极,以及提升性能机制。

3.机制见解和表征:本文涵盖表征阴离子空位的先进技术,并分析缺陷浓度和空间分布如何影响催化性能。

4.挑战与展望:本文明确了关键的科学问题和技术挑战,包括缺陷控制、机制理解和推广实际应用,并概述了下一代Li-S电池合理设计的未来发展方向。

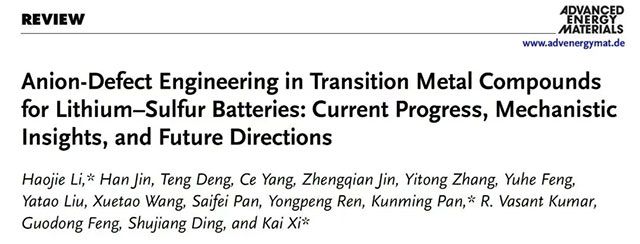

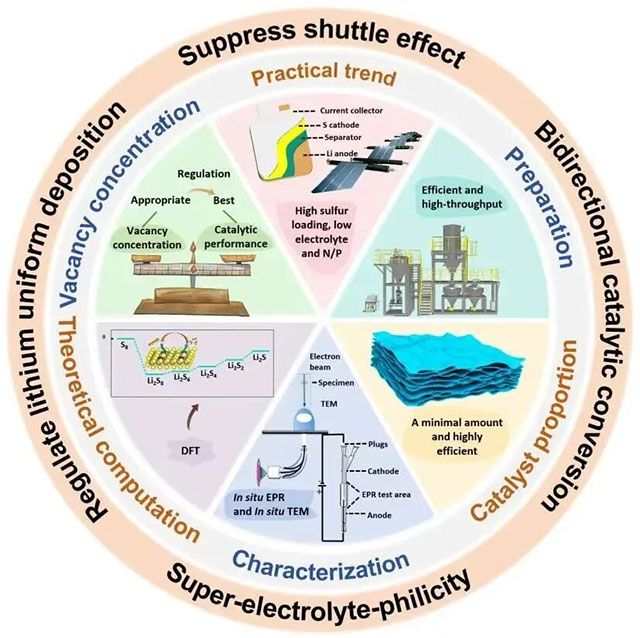

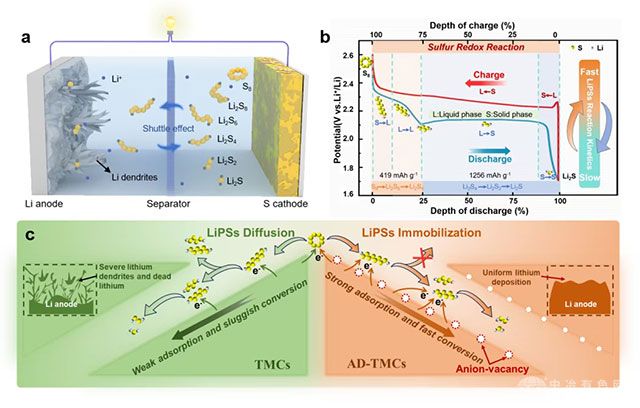

图一 a)采用醚基电解质的锂硫(Li-S)电池中电化学过程的示意图。b)反映硫氧化还原反应的典型双平台充放电曲线。c)富阴离子缺陷的过渡金属化合物(AD-TMCs)作为催化基体增强Li-S电池中多硫化物调节、催化动力学和电极界面稳定性的概念机理图

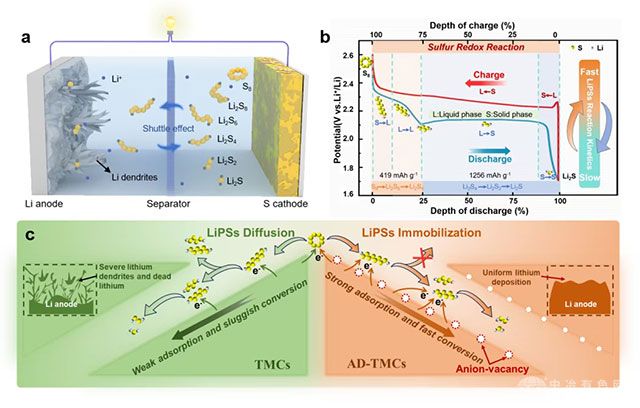

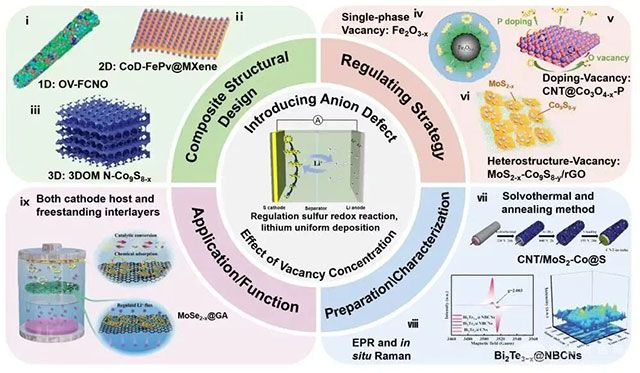

图二 富阴离子缺陷过渡金属化合物材料(AD-TMC)用于Li-S电池研究的发展时间节点图

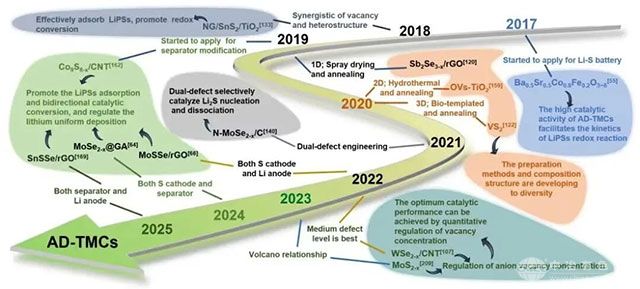

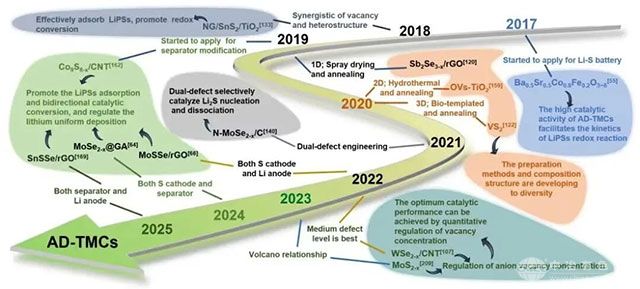

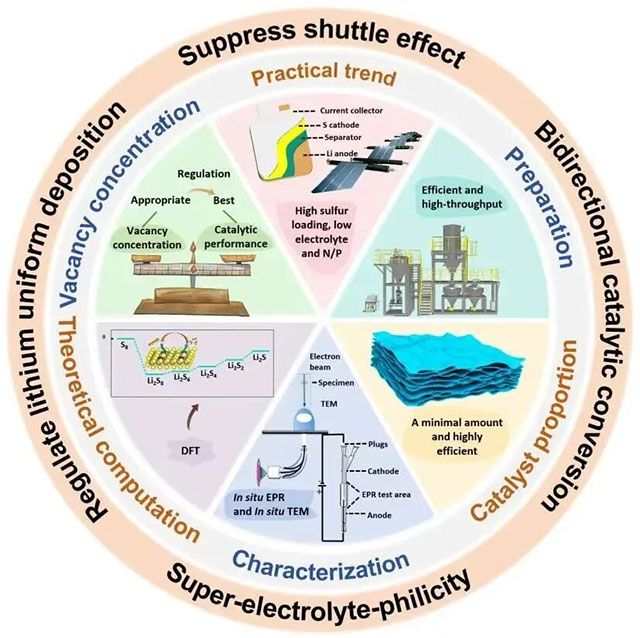

图三 使用AD-TMCs材料调控Li-S电池结构性能示意图,显示其在材料制备、功能应用、测试表征等特点

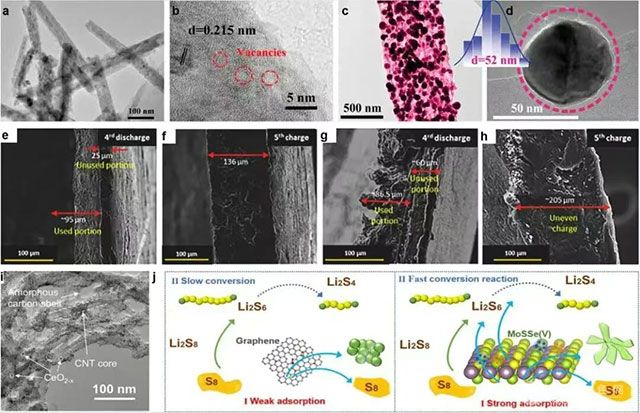

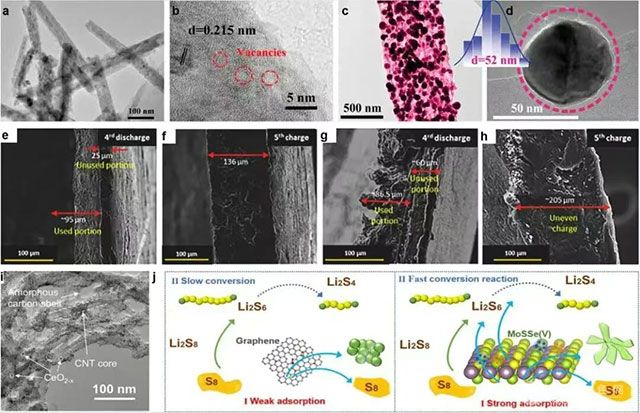

图四 a、b) OV-FCNO 的TEM和HRTEM图像。c、d) Bi2Te3−x@NBCNs 的TEM图像,插图:Bi2Te3−x 纳米粒子的相应尺寸分布曲线。对锂负极以及在第四次放电时的 D-MoWS-CNF-S-10 mg和未处理的 CNF-S-10 mg阳极进行的SEM分析(e、g)和第五次充电时的SEM分析,0.05 C 的电流密度(f、h)。i) NSC-CeO2−x的TEM图像。j)

石墨烯和 MoSSe(V) 对 LiPSs 的捕获和催化转化

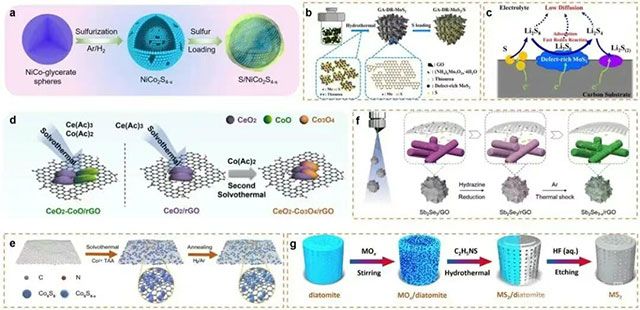

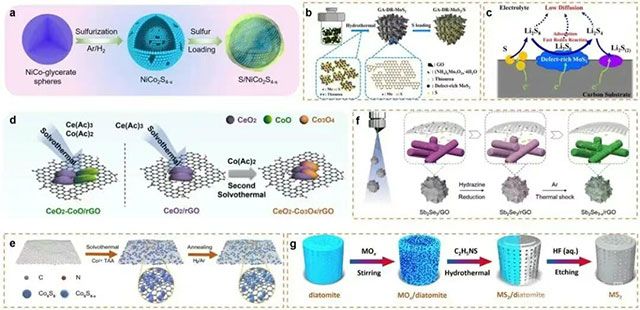

图五 a) 通过还原气氛退火制备S/NiCo2S4-x的示意图。b) 通过溶剂热法制备GA-DR-MoS2/S示意图;c) GA-DR-MoS2/S 阴极中放电过程的示意图。d) 分别通过共溶剂热法和分步溶剂热法制备CeO2-CoO/rGO和CeO2-Co3O4/rGO示意图。e) 通过溶剂热和退火法制备Co9S8-x/N-G工艺流程图。f) 通过结合化学还原和热冲击方法制备Sb2Se3-x/rGO微球的示意图。g) 生物模板衍生过渡金属硫化物的合成过程示意图

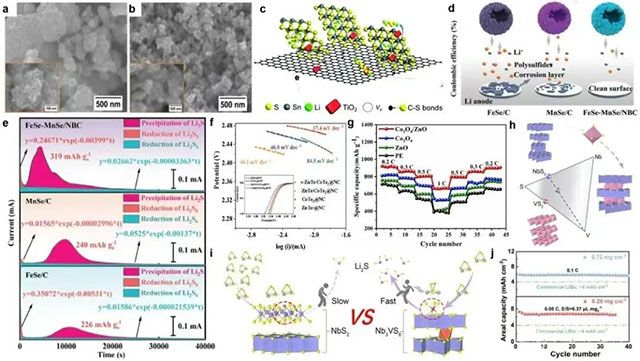

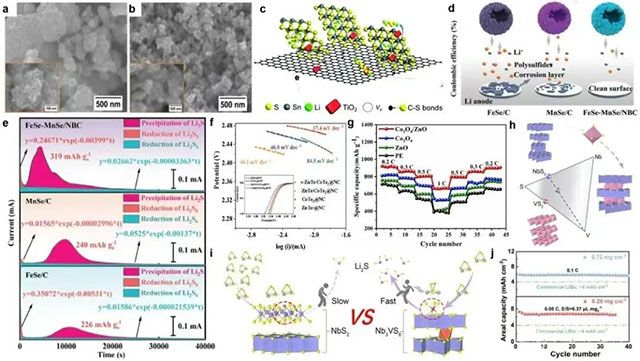

图六 a、b) 5nm-MoS2.2和3nm-MoS2.3的扫描电子显微镜图像。c) Li-S电池中NG/SnS2/TiO2-S的结构特征。d)使用FeSe-MnSe/NBC电极后L2S覆盖形成的原理图;e) Li2S成核沉积的恒定电位放电曲线。f) v-ZnTe/CoTe2@NC、ZnTe/CoTe2@NC、CoTe2@NC和ZnTe@NC的塔菲尔和LSV极化曲线(插入图)。g) 电池在不同速率下的性能。h) Nb-V-S系统中化合物的组成图;i) NbS2和Nb3VS6不同催化活性位点的比较和描述。j)下0.05C的循环性能

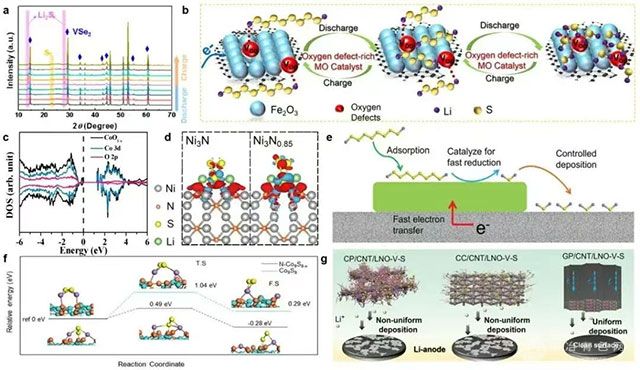

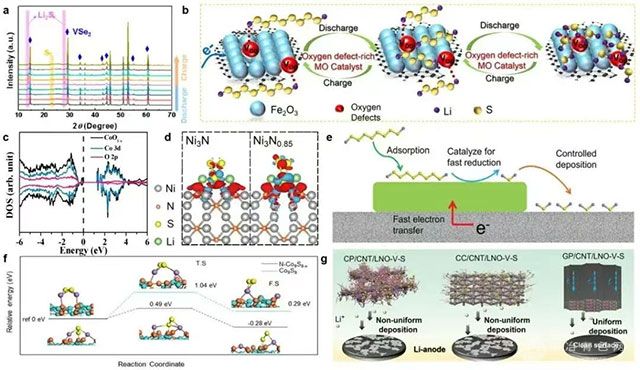

图七 a) 不同充/放电状态下原位XRD图谱。b) 含氧缺陷ODFO催化硫转化的机制图。c) CoO1-x的DOS模式。d) Li2S4在Ni3N和Ni3N0.85(110)表面吸附的差分电荷分布。e) CNT@TiO2-x调节LiPSs转化示意图。f) Li2S2在Co9S8和N-Co9S8−x上的分解能垒。g)锂金属在CP/CNT/LNO-V-S、CC/CNT/LNO-V-S和 GP/CNT/LNO-V-S电池中的锂沉积示意图

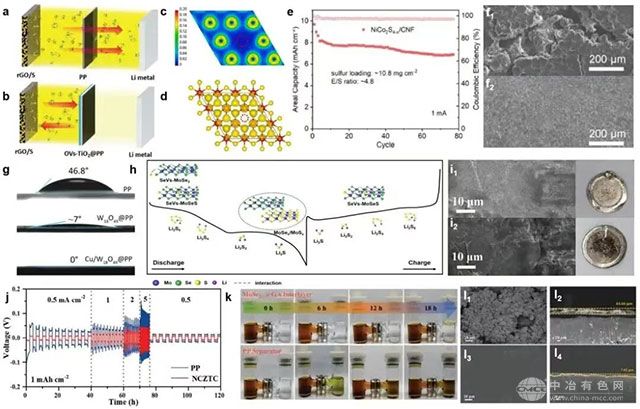

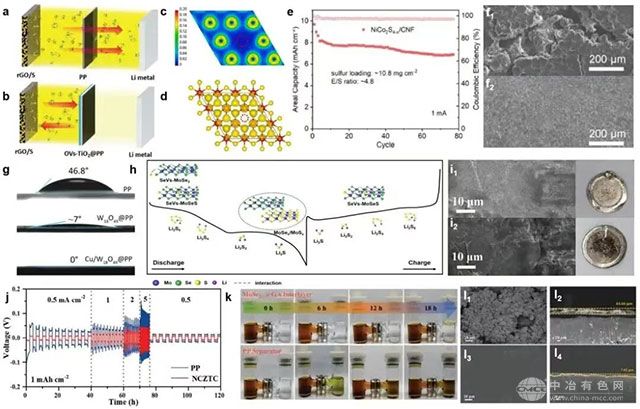

图八 a、b)聚丙烯隔膜以及OVs-TiO2@聚丙烯隔膜对多硫化物作用机制。c、d) D-VS2的二维和三维电荷密度。e) 在电流密度为1 mA cm-2情况下,高硫负载和低E/S下的循环性能;f1、f2) 锂离子在聚丙烯电池和NiCo2S4-x/CNF电池中的扫描电子显微镜图像。g) 乙醚基电解质(10 mL)在隔膜表面的浸润接触角。h) SeVs-MoSe2在硫电化学中预催化机制动态演变。i1、i2)含有NCZTC和聚丙烯膜锂负极循环后SEM图像;j) 采用NCZTC和聚丙烯隔膜的Li||Li对称电池的倍率性能。k)可视化穿梭测试;l1-l4) 使用常规聚丙烯隔膜和嵌入MoSe2-x@GA间隔层前后的锂片表面和横截面的FESEM 图像

图九 a) 锂负极保护和纯锂负极上不同锂沉积行为的示意图;b) SnSSe/rGO作为双

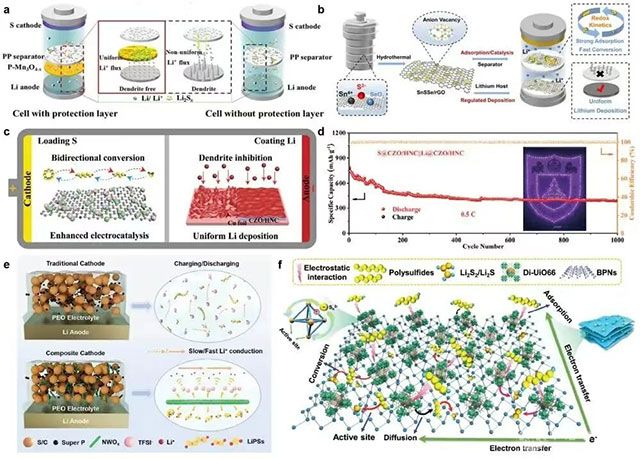

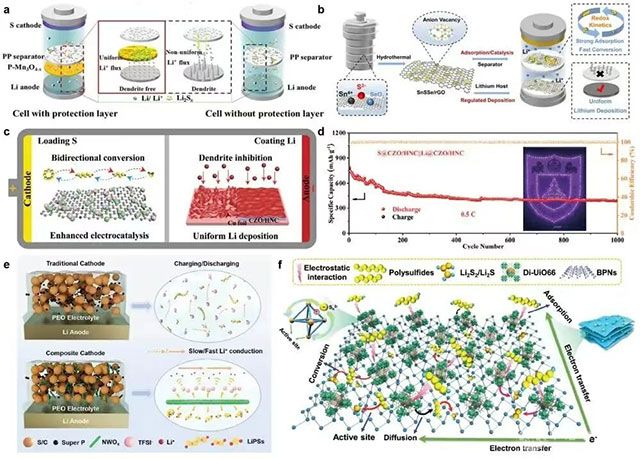

功能材料的合成工艺图;c) CZO/HNC在Li-S全电池中作用示意图;d) S@CZO/HNC||Li@CZO/HNC全电池长循环性能。e) NWOx纳米棒在固态硫电极中作为添加剂的双重功能图示。f) Di-Ui-O-66/BP异质结构界面中快速调控LiPSs还原/氧化转换过程的示意图

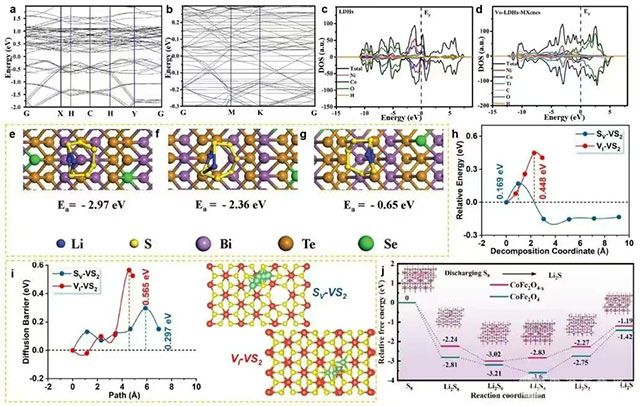

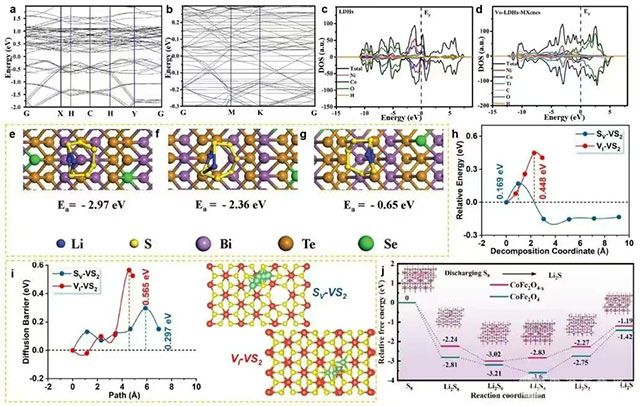

图十 a-d)Vo-LDHs-MXenes和LDHs能带结构以及态密度图。 e-g)BTS(100)表面吸附Li2S6结构模型。h)Li2S在SV-VS2和V1-VS2表面的分解能垒;i)Li+在SV-VS2和V1-VS2表面的扩散能垒。j)多硫离子在CoFe2O4和CoFe2O4−x上的氧化还原反应的自由能,以及Li2Sn在CoFe2O4−x上的吸附构型图

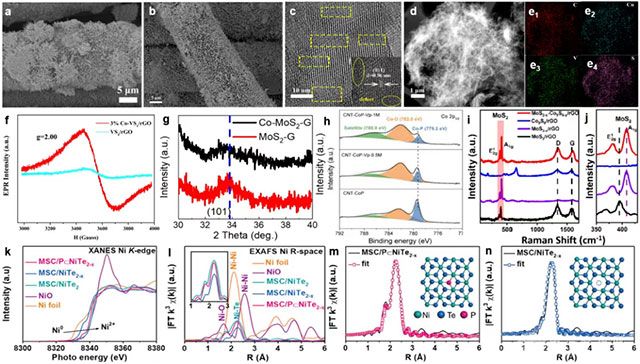

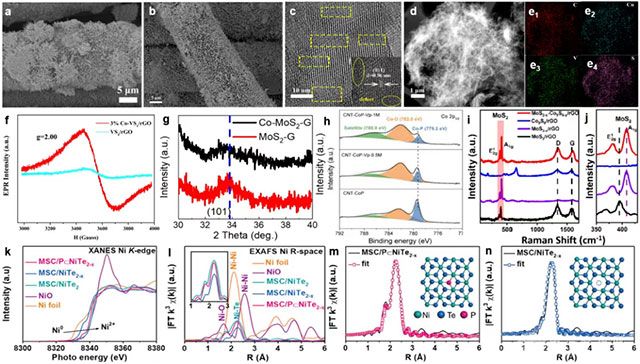

图十一 a、b) WO3@CC和WO3−x-W3N4@CC的扫描电子显微镜图像。c) 3% Co-VS4/rGO 高分辨率透射电子显微镜图像及选定区域的晶格间距;d) 3%Co-VS4/rGO高角度暗场扫描透射电子显微镜图像;e1-e4) 3%中Co、V、C和S元素在Co-VS4/rGO中的分布;f) EPR谱图。 g) Co-MoS2-G和MoS2-G的XRD图谱。h) CNT-CoP、CNT-CoP-Vp-0.5M和CNT-CoP-Vp-1M的Co 2p3/2 的XPS 图谱。i) 拉曼光谱及j) 局部放大图。k)

镍的K边XANES图谱;l) 傅里叶变换K3 加权EXAFS图谱;m、n)

复合材料的EXAFS拟合图

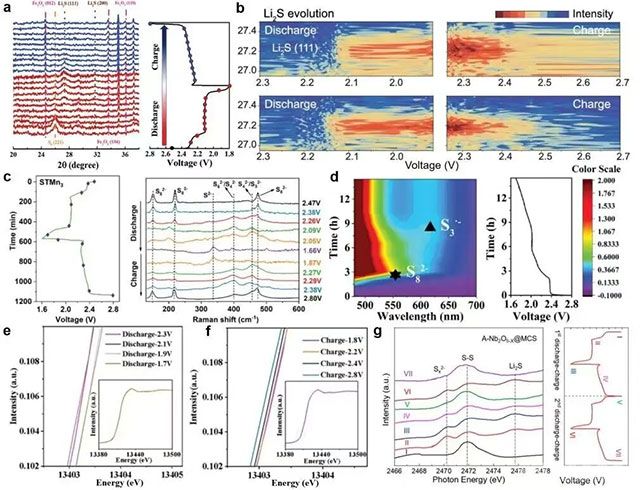

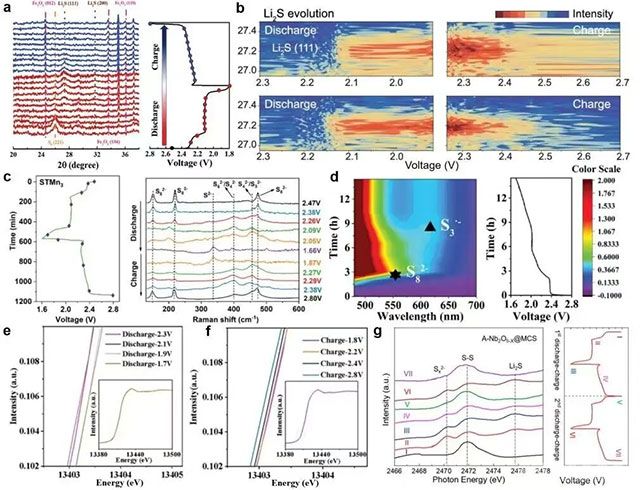

图十二 a) S@KB/Fe2O3−x在充/放电过程的原位XRD数据及相应充放电曲线。b) 在充/放电过程中,硫阴极中Li2S(111)演变的原位XRD图谱,以及与Ni3S2和MI-Ni3S2催化剂协同使用的硫阴极中的硫化物(111)演变情况。c) 对应STMn0.3电极放电的电压-时间曲线以及在不同电压下收集的拉曼测试数据曲线。d) 原位紫外-可见光谱等高线图(左)、WO3-x-W3N4@CC/S的放电曲线(中)以及右图中的WO3-x-W3N4@CC/S/S的颜色标度。e) 放电过程中来自Te-Bi2Se3-x@C/S样品的原位XANES光谱中Bi L3 边的位移放大图(从原位 XANES 光谱中提取);f) 充电过程中的放大图。g) 通过原位XANES分析收集的A-Nb2O5−x@MCS硫阴极的S-k侧XANES谱的演变以及硫电极的放电-充电状态

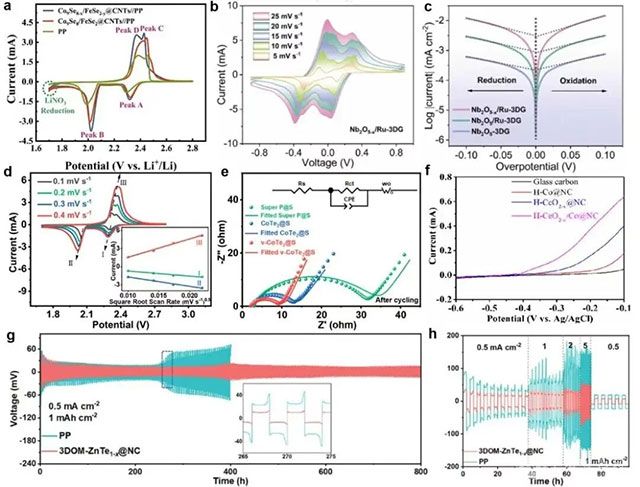

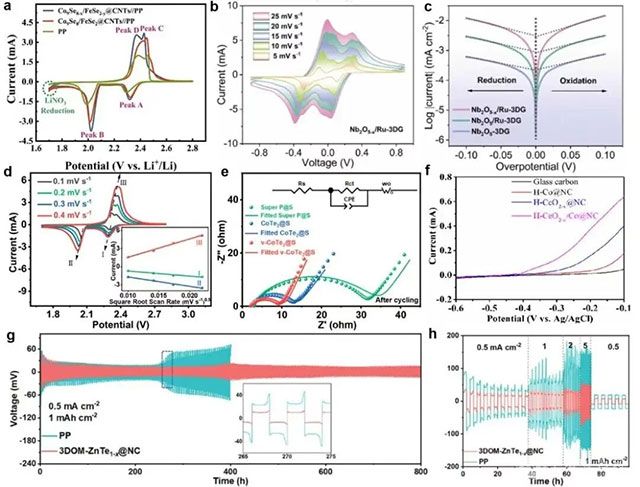

图十三 a) 不同隔膜作用下电池首周循环的CV曲线;b) Nb2O5−x/Ru-3DG组装对称电池在扫速5-25 mV/s下的的CV曲线;c) 对称电池的塔菲尔图;d) 不同扫描速率下v-CoTe2@S阴极的CV曲线;e) 循环后阴极的EIS图;f) 在H-CeO2−x@NC、H-Co@NC和H-CeO2−x/Co@NC上Li2S氧化的LSV曲线。g) 采用PP和3DOM-ZnTe1-x@NC改性隔膜的Li||Li对称电池的循环稳定性和 h) 高倍率性能

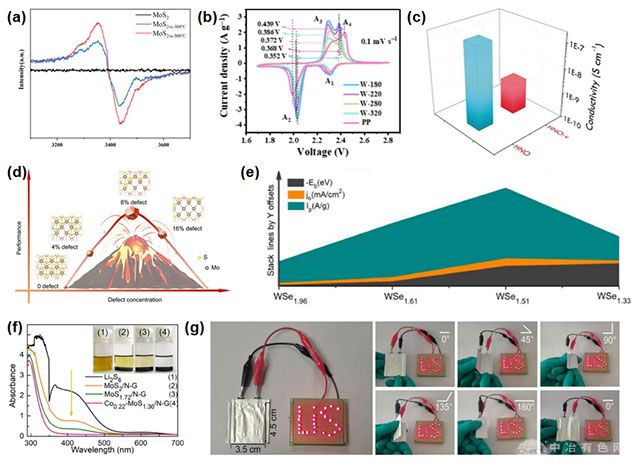

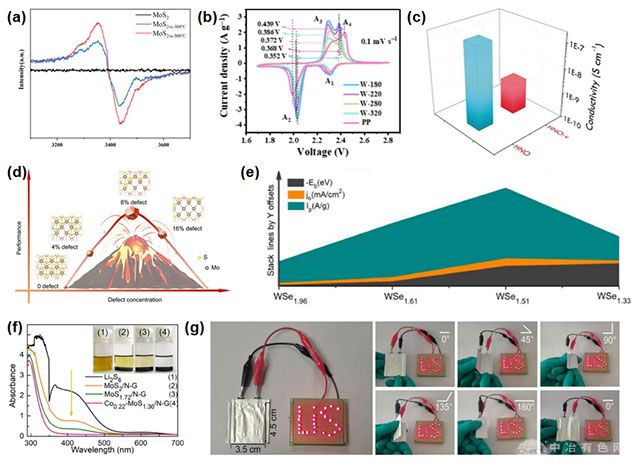

图十四 a) MoS2、MoS2−x在300°C时以及MoS2−x在500°C时的电子自旋共振谱图;b) 使用W-180、W-220、W-280、W-320和PP隔膜在0.1 mV s−1速率下的Li-S电池循环伏安曲线;c) HNO和HNO-V的电导率;d) 不同缺陷量与吸附催化性能之间的火山型对应图。e) 不同WSe2-x定量缺陷浓度状态下电化学行为比较示意图。f) 静态吸附后上清液的紫外-可见光谱、g) 组装的软包电池驱动的LED测试照片以及在不同弯曲状态下的性能

结论展望

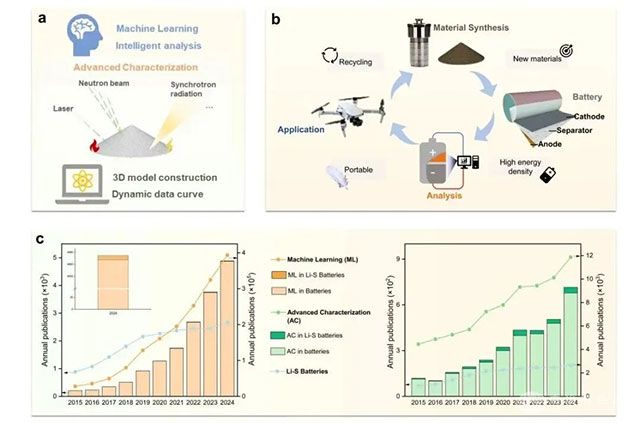

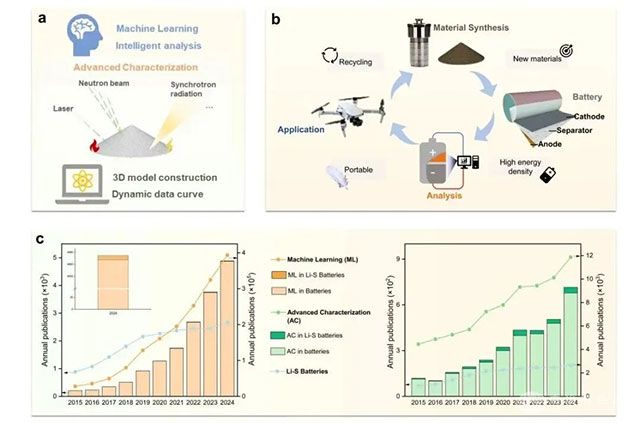

本文系统回顾了阴离子缺陷工程调控过渡金属化合物(AD-TMC)用于Li-S电池研究的最新进展。包括AD-TMC材料设计制备、对Li-S电池各结构域功能应用、调控反应动力学机制以及先进表征电化学技术等方面。此外,本文还总结阴离子空位浓度及分布对Li-S电池催化性能影响的关系。同时,我们也提出未来Li-S电池发展将以高性能材料构筑为核心,通过提高电池的高比容量和扩大应用场景为目标,布局电池回收流程、便携设计和实际应用,借助机器学习构建动态建模与先进表征技术相结合,形成“设计-表征-模拟-优化”的闭环。

1)材料准备:实现对阴离子空位分布的精确控制仍具有挑战。因此,探索可扩展、高通量的合成方法精确控制缺陷浓度和分布区域十分关键。

2)材料表征:研发聚焦缺陷结构区动态变化的原位表征或仪器协同测试技术将是未来的关键,从而深入揭示缺陷区元素的价键配位、电子结构等特性,对未来研究提供理论指导。

3)空位浓度:建立标准化方法精准量化空位浓度对Li-S电池催化性能的影响十分关键。实现基于缺陷调控界面稳定的合理设计以及缺陷量的标准化构建,是指导提高反应动力学和稳定性的核心问题。

4)理论计算:基于机器学习(ML)方法将多模态实验和计算数据相结合,建立结构-性质关系,实现缺陷量分布、催化活性、稳定性和反应路径的高通量预测和筛选,有效推动电化学领域的材料设计和机制研究向深层次理解迈进。

5)实际应用面临挑战:高能量密度Li-S电池要求高硫负载、低电解质用量、较小锂消耗以及安全运行等实际需求。同时,高性能AD-TMCs对于全固态Li-S电池电极结构设计十分关键。此外,实验室阶段与工业模式间需建立较好衔接关系,加速AD-TMCs用于Li-S电池的商业化过渡。

总之,具有高比表面积、纳米尺寸和丰富活性位的AD-TMCs已成为Li-S电池未来研究的热点材料。然而,其实际应用仍存在一些挑战,包括缺陷结构的高通量和精准设计、先进表征技术突破,以及电化学过程高催化活性缺陷结构的稳定保持能力。解决这些问题将为阴离子缺陷结构化学相关研究提供更深入的理解,并进一步释放其对下一代Li-S电池开发的应用潜力。

图十五 a) 将机器学习(ML)和先进表征(AC)技术相结合,构建动态分析材料的三维模型。b) 高性能Li-S电池研究生态示意图:涵盖材料合成、电池组装、多尺度分析、表征和实际应用。c) 过去十年中机器学习、先进表征和Li-S电池相关研究的年度出版物趋势,突出日益增长的跨学科关注点

图十六 含缺陷过渡金属化合物(AD-TMCs)在先进Li-S电池中的未来研究和发展前景示意图

作者简介

李浩杰,本文第一作者兼通讯作者,河南科技大学青年教师,2021年博士毕业于南开大学,河南科技大学A类博士人才入选者。主要研究兴趣为新型电化学储能电池体系构筑,致力于研究微观结构与宏观电化学性能关联性,并结合密度泛函理论(DFT)分子动力学模拟,进而从原子、分子水平设计构筑功能型电极材料、界面与电解质设计,实现高效储能电池体系的长续航,具体包括锂硫(锂)电池、功能型电解质设计、缺陷位结构材料设计用于储能催化等。主持及参与国家重点研发计划、国家自然科学基金和省部级科研项目10余项,在Adv. Energy Mater.、Energy Storage Mater.、Chem. Eng. J.、Adv. Sci.、J. Mater. Chem. A.等知名期刊发表学术论文20余篇,其中包含有ESI高被引、期刊热文多篇论文。参与译著《晶体学、粉体 X 射线衍射和透射电子显微学基础》。

潘昆明,本文通讯作者,河南科技大学教授,国家重大人才工程青年学者、享受国务院政府特殊津贴、享受河南省政府特殊津贴、河南青年五四奖章、河南省高层次人才、河南省优秀教师、中原科技创新领军人才、中原青年拔尖人才、河南省高校科技创新人才等。主持GF基础科研计划项目、国家重点研发计划项目(子)课题、国家自然科学基金等国家级项目6项,省部级项目6项,总经费约2000万元;获2022年中国

有色金属工业科学技术一等奖(第一完成人),2022年河南省科技进步二等奖(第一完成人),2023年中国专利优秀奖(第二完成人),2018年河南省科技进步一等奖(第三完成人)等;在Corros. Sci., J. Mater. Sci. Technol., Nano Res.,Script Mater.等期刊发表SCI论文100余篇;授权发明专利20余项。

郗凯(通讯作者):西安交通大学教授,国家级青年人才项目入选者,教育部“

储能材料与器件工程研究中心”副主任,陕西省“储能材料与化学高等学校工程研究中心”主任。分别获得剑桥大学材料科学与冶金学博士、南开大学应用化学硕士和西安交通大学机械工程及自动化学士学位。长期致力于基于多电子反应构建高比能二次电池,围绕“衰减机制解析—材料体系突破—修复与再生利用”开展电池全生命周期系统研究。在储能电池领域,以第一/通讯作者在SCI期刊发表论文60余篇(其中中科院一区论文46篇,ESI高被引18篇),SCI他引逾12000次,H因子62(Google Scholar,2025年9月)。主持国家自然科学基金“超越传统电池体系”重大研究计划培育项目及面上项目,参与欧盟“石墨烯旗舰计划”和英国法拉第研究所“锂硫电池加速器(LiSTAR)”等国际项目。积极推动科研成果转化,已获多项PCT国际专利与中国发明专利。曾荣获“剑桥企业家协会”创业大赛最高奖、全英华人创业大赛冠军,并在伦敦接受中央电视台《新闻30分》专访;荣获陶氏化学可持续发展创新奖(全球唯一大奖、排名第一)及“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛优胜奖等多项荣誉。

免责声明:本文内容来源自“科学材料站”,如需转载请联系我们。如涉及作品内容、版权和其它问题,请来电或致函告之,我们将及时给予处理!

463

463

0

0