近年来,

锂离子电池的快速充电技术成为研究热点,其在新兴电动汽车、智能终端、电力存储等领域的应用价值日益凸显。

在探索更优

储能方案的过程中,如何在保证电池安全性的前提下提升充电速度成为关键科学问题。现有商用锂离子电池

正极材料在实现快速充电时面临着固有缺陷,主要表现为能量密度不足、离子扩散速率有限等问题。

清华大学深圳国际研究生院副教授陈振、彭乐乐研究团队在这一领域取得突破性进展,其最新研究成果发表于国际权威期刊《自然-化学》。该团队通过设计合成具有二维梯形结构的聚合物正极材料,有效解决了阻碍电池快速充电的离子传输效率瓶颈问题。

实验数据显示,这种创

新材料在超大电流条件下仅需半分钟即可实现70%的电量补充,创造了同类材料的性能纪录。特别值得关注的是,在-50℃的严苛低温条件下,该材料依然保持优异的充电性能,3分钟内可充入55%的电量,突破了常规

锂电池的低温工作限制。这一技术突破将拓展储能设备的适用边界,为极寒环境作业、新型航空器等特殊应用场景提供新的解决方案。

构建快速传输“立体网络”

当前广泛使用的锂离子电池正极材料,如

钴酸锂、

磷酸铁锂和三元材料等,大多基于无机化合物。这些材料受限于其刚性晶体结构及单一的离子扩散路径,使得锂离子迁移速率较低,难以实现真正的超快充性能。

相比之下,有机正极材料(主要由碳、氢、氧、硫等轻元素构成)因其环境友好性、丰富的元素储备以及分子结构的可调控性,成为科学家们突破快充技术瓶颈的重要研究方向。

2021年,陈振在完成日本博士后研究后,加入清华大学深圳国际研究生院并组建了自己的研究团队。不同于此前专注于超分子化学的基础研究,他决定转向更具应用价值的材料工程领域,探索下一代高性能电池技术。

尽管有机正极材料在环保和资源可持续性方面具有优势,但它们通常面临循环寿命短的问题,且以往的研究大多聚焦于提高能量密度,而忽视了对快充性能的优化。陈振在回顾研究历程时提到:“我们通过前期调研发现,有机正极材料在快充领域的探索相对较少,这恰恰是一个值得深入挖掘的方向。”

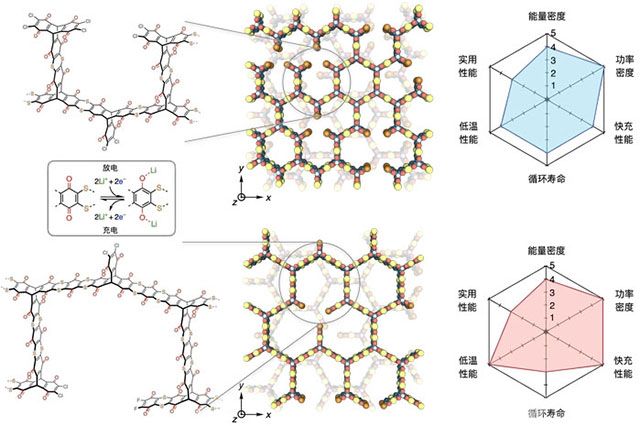

为此,他们设计了一种二维梯形结构的聚合物正极材料,该材料完全由储量丰富的碳、氢、氧、硫等轻元素构成,不含稀缺或有毒金属,符合绿色化学的发展趋势。

与传统无机正极材料的致密结构不同,该新型材料在微观层面形成了丰富的孔隙和可控的结构“缺陷”。这些看似不规则的微结构反而为锂离子提供了高效的传输通道,使其能够在垂直方向快速迁移。同时,由于聚合物层间作用力较弱,锂离子还能沿水平方向迅速扩散,最终在材料内部形成类似“立体交通网”的高速传输路径,大幅提升了电池的充放电速度。

研究团队开发的有机正极材料结构图。受访者供图

“过去学术界普遍认为,锂离子扩散主要以插层方式或贯穿方式进行,这种‘交叉型’的高效离子传输机制打破了传统认知。”陈振表示,通过对有机正极材料的全新设计范式,不仅可以保障在大电流密度下,即快速充放电的工况下,电极内部快速的传质过程,还能使其在电极制备过程中可以实现与导电添加剂更加均匀的分散,在电极内部构建高效的导电网络,保证快速传荷。同时兼具较高的能量密度,为实现超高功率密度创造了有利条件。

30秒充70%,零下50度仍能快充

这项研究历时四年多,经历了一系列的实验挑战。从单体小分子的设计合成,再到材料的规模化制备和电极片加工,研究团队在每一个环节都曾遭遇意想不到的困难,比如目标分子的合成失败、电极片因应力不均而开裂、活性物质载量不足等问题。陈振回忆道:“我们经过无数次实验参数的优化调整,最终建立了稳定可靠的制备工艺,为后续的性能验证奠定了坚实的基础。”

在深入测试中,研究团队发现,基于这一新型正极材料的锂离子电池展现出惊人的充电速度——在高倍率充放电条件下,仅需30秒即可补能70%,远超现有商用电池的快充能力。更令人振奋的是,即使在零下50℃的极端低温环境中,该电池仍能在3分钟内完成55%的充电,彻底打破了传统锂电池在低温下性能急剧衰减的桎梏,为极地科考、高空飞行等特殊场景提供了潜在的储能解决方案。

陈振表示:“30秒充电70%的能力,意味着未来电动汽车的补能速度有望接近传统燃油车几分钟加满一箱油的效率,这将极大缓解新能源车主的续航焦虑。”此外,该材料在高功率应用领域同样潜力巨大,例如电动飞行器、应急电子设备等需要瞬时高能量输入的场景。

在循环寿命方面,基于该正极材料的电池展现出卓越的稳定性——经过4000次充放电测试后,容量仍能保持90%以上。按照这一衰减趋势推算,其使用寿命有望突破10000次循环,相当于在每天充放电两次的情况下,可稳定运行超过13年。

这项研究不仅大幅提升了有机锂离子电池的综合性能,更开创了一种全新的电极材料设计思路。这种二维聚合物结构所展现的可调控性,为钠离子、钾离子等其他储能体系提供了重要参考。同时,其无重金属、环境友好、资源可持续等特性,也为绿色能源技术的发展注入了新动力。

随着电动汽车、无人机等行业对快速充电需求的日益迫切,该研究为下一代高功率、宽温域电池的研发提供了关键技术支撑。目前,团队已完成软包电池的组装与性能验证,并进一步探索该材料在

钠离子电池中的应用,为储能领域的创新突破持续贡献力量。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41557-025-01899-5

667

667

0

0