柔性传感器质轻、可弯曲、可穿戴、易携带、可植入和灵敏度高,得到了广泛的应用[1,2]

新材料特别是

纳米材料,为柔性传感器的发展提供了条件[3]

银纳米线(AgNWs)是一种柔韧性一维金属材料,具有金属银的优良导电性能和纳米材料的高比表面积、尺寸效应、量子尺寸效应以及界面效应

AgNWs具有优异的导电性、耐曲挠度和透光性,可用于制备柔性传感器的电极[4,5]

聚偏氟乙烯(PVDF)的体积比电阻高达1012 Ω·m,用作柔性传感器的介质材料使其抗紫外线性能和热稳定性都比较高[6]

但是,PVDF过高的塑性限制了它的应用

聚氨酯(TPU)具有优良的弹性[7],可提高PVDF的韧性

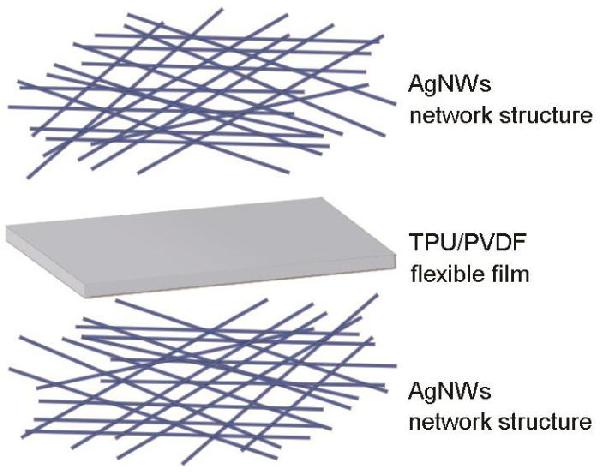

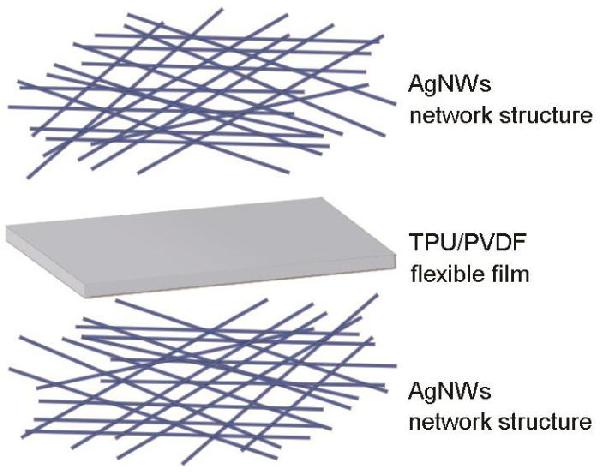

本文在PVDF溶液中加入TPU制备柔韧性TPU-PVDF薄膜,使AgNWs在TPU-PVDF薄膜中形成网状结构作为电容导电极板,制备三明治型立体结构柔性薄膜电容传感器(图1)

图1

图1TPU/PVDF柔性传感器的结构示意图

Fig.1Schematic diagram of TPU/PVDF flexible sensor structure

1 实验方法1.1 银纳米线(AgNWs)的制备

将1.864 g的聚乙烯吡咯烷酮(PVP,平均分子量58000,K29-32)放入50 mL;乙二醇((CH2OH)2,纯度高于99%)溶液中,搅拌10 min后将得到的溶液倒入三口烧瓶中

再向烧杯中倒入50 mL的乙二醇

在三口烧杯中的PVP和乙二醇混合溶液中滴加1 mL的3 mmol/L的氯化铜(CuCl2,分析纯)溶液并放入磁石

用磁力搅拌器搅拌1 h,搅拌器的油浴温度为160℃

然后以80 mL/h的速度滴加硝酸银(AgNO3,分析纯)溶液,继续加热搅拌1.5 h得到灰色油状的液体

将0.5 g的硝酸银放入25 mL的乙二醇中,将盛有溶液的烧杯用锡纸包覆并搅拌成均匀的溶液,待用

在通风处打开三口烧瓶并静置,待其温度降低到室温后将液体分装到试管中,以10000 r/min的转速离心分离15 min后倒掉上层液体并加入无水乙醇(C2H5OH,分析纯),再次离心分离

如此重复离心5~6次得到纯净的AgNWs

将得到的AgNWs分散在无水乙醇中以防止团聚,其浓度为3 mol/L

1.2 柔性薄膜传感器的制备

将一定质量比的聚偏氟乙烯(PVDF,苏威21216)和聚氨酯(TPU)放入盛有相应质量比的N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)的烧杯中,将磁子放入烧杯中再将烧杯放在电磁搅拌器上加热并搅拌溶解3 min

将得到的混合溶液放入真空烘箱中2 h以除去溶液中的气泡(因为气泡会降低成膜的质量)

将脱泡后的溶液倒入自制的玻璃板流延皿中,其厚度为70 μm,待液体流延完整后放入80℃的烘箱中,2 h后取出并晾至室温

取下流延板上的薄膜并放入130℃烘箱中退火

2 h后取出,在室温下降温

将制备出的柔性薄膜材料裁剪,尺寸为2.5 cm×2.5 cm并做好标记,备用

将制备好AgNWs以浸渍的方法涂覆并固化在TPU/PVDF薄膜上下两面,形成三明治结构,上下两端形成银纳米线网状结构

在边缘处做非金属化处理,保留样品的尺寸为2 cm×2 cm

在薄膜两侧的对角线位置分别引出紫铜片(厚度:20 μm)电极,铜片的尺寸为0.3 cm×1 cm,电极与薄膜的接触面积为0.3 cm×0.3 cm

最后用导电银胶固定

TPU与PVDF的质量比列于表1,溶质与溶剂质量比为10%.

Table 1

表1

表1TPU与PVDF的质量比

Table 1Mass ratio of TPU to PVDF

|

Numbering

|

A

|

B

|

C

|

|

Mass percentage

|

8%

|

15%

|

20%

|

1.3 传感器材料的性能表征

用Vltra55热场发射扫描电子显微镜观察样品的表面和截面

紫外-可见光谱技术是研究纳米材料表面等离子体共振(SPR)的有效手段[8]

用TU-1950双光束紫外可见光光度仪验证合成AgNWs过程中没有生成其他粒子,测量范围为300~800 nm

用ARL XTRA型X射线衍射仪(XRD)测试样品的晶体结构

使用溴化钾将样品研磨至粉末状,用Nicolet 5700型傅立叶红外光谱仪测试其红外光谱(FTIR)

用CMT6104型电子强力机对样品进行断裂伸长及强力测试

使用HS-MPRT-5金属四探头电阻率方阻测试仪测试银纳米线电极的导电性

使用HS-MPRT-5金属四探头电阻率方阻测试仪测试柔性传感器的上下两层电极的电阻率,随机选取8个采样点,再换算成方块电阻

计算公式[9]为

Rs=ρ/t

(1)

式中Rs为方块电阻(Ω/sq),ρ为样品的电阻率(Ω·m),t为式样厚度(m),样品的厚度为70 μm

使用光

电化学工作站三电极测试系统进行伏安循环测试(CV)

其中对电极为铂片,参比电极为甘汞电极,工作电极为测试电极,电解液使用1 mol/L的Na2SO4溶液

电压范围为-0.2 V~0.2 V

根据伏安循环测试(CV)得到的曲线计算

复合材料的电容[10]

C=∫IdV2×M×?V×Scanrate

(2)

式中I为测试过程中的放电电流;V为放电过程中的测试电压;M为测试工作电极的质量;ΔV为扫描电势范围;Scan rate为扫描速度

1.4 电容传感器对弯曲度响应的理论推导

当柔性薄膜电容传感器弯曲时,传感器内电容值随着弯曲度而变化

如果不考虑非均匀电场引起的边缘效应,两平行极板组成的电容器的电容量为

C=ε·Ad

(3)

式中ε为极板间介电常数,A为极板面积,d为极板间距离

如图2所示的电容器,设其极板的原长度为2L、宽度为B

一半极板折弯θ度后,因PVDF/TPU薄膜和AgNWs具有柔韧性,设其延长部分圆弧的内半径为r,外半径为R,则R-r=d;折弯后增加的截面面积为

图2

图2实验模拟图

Fig.2Experimental simulation diagram

π?S=π2R2-r2θ180°

(4)

总截面面积为

ππS=2L×d+?S=2L×d+π2R2-r2θ180°=2L×d+π2R-rR+rθ180°

π=2L+π2R+rθ180°×d

(5)

在折弯过程中介质体积V不变,

πV=S×B=2L+π2R+rθ180°×d×B

(6)

于是得

ππC=ε·Ad=ε·A·B·2L+π2R+rθ180°V=2ε·A·B·LV+πε·A·B·R+r2V·θ180°

(7)

令πC0=2ε·A·B·LV,K=πε·A·B·R+r2V,C0为电容初始值(θ=0),K为常数

则电容值C与θ角之间的关系为

C=C0+K·θ180°

(8)

传感器处于水平状态时不受压力,柔性传感器弯曲时其中的电子感应到弯曲压力而产生压电响应

随着弯曲角度的增大传感器所受压力随之增大,实验中选取弯曲角度为0°、30°、60°、90°、120°、150°、180°测试电容值

2 结果和讨论2.1 AgNWs的表面和截面形貌

将AgNWs样品分散在乙醇中稀释到3 mol/L,然后将混有样品的乙醇滴在硅片上并放置于干燥箱中干燥10 min,乙醇完全挥发后观察AgNWs的形貌

图3a、b、d是AgNWs的SEM照片

由图可以看出,AgNWs表面光滑,粗细均匀,没有形成短棒

图3c是从二维点阵组成的电子衍射图样,可见,AgNWs具有典型的面心立方结构,衍射斑点具有规则的对称性,表明结晶度较好

由图3d可见,AgNWs的截面并非圆形而有棱面,因为在合成银纳米线的过程中银从硝酸银中还原成五倍孪晶结构

这种孪晶由{100}和{111}两个侧面组成,PVP分子与{100}晶面的作用明显强于{111}晶面,因为PVP分子链上的氧、氮原子与{100}晶面发生强烈的相互作用而被PVP完全包覆

{111}晶面与PVP的相互作用很弱,使{111}晶面裸露在外

根据能量最低原理,溶液中的银纳米粒子沿着{111}晶面单轴向生长成一维纳米棒状结构,生长成纳米银线

图3

图3AgNWs的SEM和TEM照片

Fig.3SEM (a, b, d) and TEM (c) images of AgNWs

2.2 银纳米线的紫外-可见光谱(UV-Vis)和XRD谱

图4中350 nm处的第一个特征峰是AgNWs四极矩(纵向)共振产生的,390 nm处的第二个特征峰是银五边孪晶横向共振产生的共振峰[11]

这两个峰都很尖锐,说明制备出的AgNWs均匀纯净

谱中没有出现拖尾,说明在合成过程中没有出现大量的银粒子或银单质,生成的AgNWs尺寸单一,形貌均匀

图4

图4银纳米线的紫外光谱图

Fig.4Ultraviolet spectrum of silver nanowires

如图5所示,样品在2θ=38.03°、44.25°、64.40°、77.26°、81.7°出现了比较强烈的衍射峰,分别对应银晶体的{111}、{200}、{220}、{311}、{222}五个晶面,说明AgNWs的截面为五边形结构[11]

从图5还可以看出,{111}晶面的衍射峰最强烈,其峰值达到743,远大于其他晶面的衍射峰,表明银晶体沿着{111}晶面进行定向生长,且生长程度远大于其他晶面,由此生成了具有较高的长径比的一维纳米结构的线状物质

图5

图5银纳米线的XRD谱

Fig.5XRD pattern of silver nanowires

2.3 TPU/PVDF柔性薄膜的形貌

图6a、c、e是表面SEM照片,图6b、d、f是截面的SEM照片

可以看出,不同质量比的膜差异较大

图6a、b是质量比为8%的SEM图,可见其平面非常的致密光滑,断面有很多小气泡,说明TPU与PVDF的二元共混体系氢键较少

TPU的分子量比PVDF的小,TPU内的化学键更稳定,使溶剂挥发时各个部分的挥发速率不同,产生气泡,相应的也使其结晶度强度等性能降低

同时,当添加的TPU量少时溶液粘度较大

随着TPU量的增加TPU与PVDF分子之间氢键增加,减缓了PVDF本身内部稳定的化学键,使TPU分子的氢键遭到破坏,提高了共混体系的均匀性和稳定性

在制备过程中,随着TPU的增加混合液体的粘度下降,流动性增加

这虽然不利于成膜,但是使溶液中DMAc的挥发更加均匀、复合膜的结构更加稳定

如图6c、d所示,复合膜的平面有大小不一的圆点,截面致密,上下层结构差异不明显

图6

图6不同质量比TPU/PVDF薄膜的表面和截面SEM照片

Fig.6SEM images of different mass ratio TPU/PVDF films (a, c, e) surface SEM; (b, d, f) cross SEM

2.4 TPU/PVDF薄膜的X射线衍射谱

如图7所示,TPU与PVDF的质量比为20%的薄膜,其XRD曲线在2θ=17.86°、18.54°和19.82°处出现三个明显的峰

其中的两个衍射峰比较强烈,分别对应PVD的α晶型的{110}、{100}和{200}两个晶面

位于2θ=20.26°处的衍射峰最强烈,对应β晶型的{110}晶面

α晶型没有压电性能[13],薄膜的压电性能由β晶型产生

高温退火后PVDF由最初的α晶型转变为β晶型,成为压电薄膜

从图7还可以看出,随着TPU质量的增加PVDF由α晶型转变为β晶型的趋势明显增强,说明TPU能促进PVDF从α晶型向β晶型的转化

图7

图7TPU/PVDF薄膜的XRD谱

Fig.7XRD pattern of TPU/PVDF film at different mass ratios

2.5 TPU/PVDF薄膜的FTIR红外光谱

图8中的500~1000 cm-1区间对应无定形相的特征吸收;1000~1300 cm-1之间是由C-O-C和-CF2的特征吸收峰重叠形成的;1400吸收带是-CH2的变角振动引起的;1531 cm-1处为-NH的伸缩振动吸收峰;1730 cm-1处为C=O的伸缩振动特征吸收峰;2900~3000 cm-1之间为-CH2的伸缩振动特征吸收峰;3460 cm-1处为-OH和-NH的伸缩振动混合特征吸收峰;从图8可以看出,不同质量比的TPU/PVDF薄膜其化学基团没有明显的变化,说明TPU与PVDF混合后没有生成新物质

图8

图8TPU/PVDF薄膜的红外谱

Fig.8FITR spectra of TPU/PVDF film at different mass ratios

2.6 TPU/PVDF柔性薄膜的强力和断裂伸长率

如图9中的红线所示,TPU/PVDF薄膜的断裂强力先减小后增大,质量比为15%时断裂强力最小

其可能的原因,一是少量TPU的加入使聚氨酯分子进入PVDF体系,形成的二元共混体系使强度迅速降低,达到稳定状态后再增加TPU其断裂强度还会提高;二是溶液挥发过程中的高温使TPU的-OH、-NH2形成的氢键遭到破坏、链段弯曲、相互作用力减小,而PVDF的C-F等氢键也遭到破坏而使二者的共混体系不均匀[14],结果是复合材料的强力降低和断裂伸长增大

继续增加TPU的质量,则C-F、C-H等化学键与-NH、-NH2、-OH形成稳定的氢键

图9

图9TPU/PVDF薄膜的强力和断裂伸长

Fig.9Strength and elongation at break of TPU/PVDF films

如图9中的黑线所示,TPU的加入明显提高了样品的断裂伸长率,并且随着TPU与PVDF质量比的提高复合材料的断裂伸长增加

PVDF是结晶高聚物,在其拉伸过程中出现“细颈”,符合结晶聚合物的拉伸行为

而在拉伸过程中材料中的大分子排列发生很大的变化,分子在与拉伸方向平行的方向上开始取向,由原来混乱的状态变为伸直状态,微晶部分也重排形成一种物理交联点

这限制了分子链的滑移,使材料发生一种高弹性的形变,使其断裂伸长率提高

TPU是高弹性的物质,其断裂伸长高达200%~1000%,因此随着TPU的增加复合材料的断裂伸长增大

2.7 传感器电容极板的方块电阻

由图10可见,TPU/PVDF质量比为20%的传感器,其表面的方块电阻最小,为15.635 mΩ/sq

这表明,这种样品隔离热红外的性能较好

银纳米线形成的均匀网状结构与TPU/PVDF薄膜的接触性优良,使其导电性提高

这是TPU/PVDF压电材料的表面形貌所致

添加少量的TPU时溶液的粘度较大,TPU/PVDF薄膜表面以PVDF为主,表面光滑使AgNWs不易附着

TPU量的增加使TPU与PVDF分子之间的氢键增加,减缓了PVDF内稳定的化学键,TPU分子内的氢键也受到破坏,提高了共混体系的均匀性和稳定性

同时,复合材料表面更加光滑,使AgNWs更难附着在其表面

在制备过程中随着TPU的增加混合液体的粘度下降,流动性提高

这虽然不利于成膜,但是使溶液中的DMAc均匀挥发,使复合膜的内部结构更加稳定

复合膜的平面产生了大小不一的圆点,截面致密,上下层的结构差异不明显

因此,AgNWs容易附着在薄膜表面,使更多的AgNWs形成均匀的网状结构,使导电性能提高

图10

图10TPU/PVDF薄膜的方阻

Fig.10Square resistance of TPU/PVDF film at different mass ratios

2.8 TPU/PVDF柔性传感器的电化学性能

TPU与PVDF质量比为20%时柔性传感器的压电性能最好,为了更准确地表征其性能进行了更精确的测试,结果如图11所示

图11

图11扫速为20、50和100 mV·s-1时传感器的CV曲线

Fig.11CV curve of the sensor when the sweep speed is 20, 50, 100 mV·s-1

从图11可以看出,随着扫速从20 mV·s-1增加到100 mV·s-1,TPU/PVDF柔性传感器的电流响应增加,并且材料的循环伏安(CV)曲线的形状接近矩形

这表明,制备的电容式传感器具有良好的充放电特性,表面电极和电解质截面的电荷传递良好,压电薄膜具有明显的双层电容的

储能机理特征

在电压反向扫描时响应电流瞬间改变,并且电流迅速下降

这表明,制备的材料具有比较好的电容性能

对样品伏安曲线进行面积积分,再根据公式(2)计算出此器件的比电容为375 μF/g

与扫描速率为100 mV·s-1时的扫描特性曲线相比,扫描速率为20 mV·s-1时的扫描特性曲线更接近于矩形

其原因是,扫速较低时Na2SO4电解液中电子移动产生的电流在电压改变的瞬间即发生变化,而且AgNWs构成的网状结构电极有利于离子的运动

添加较少的TPU也有利于材料内部电子的运动,避免电压的突然变化损坏电容器,保证了电化学稳定性

2.9 传感器的弯曲性能和灵敏度

图12a表明,弯曲角度为0°(无弯曲)时电容输出为375 μF,随着弯曲程度的增大电容输出增大,弯曲角度增大到180°时电容输出最大为436 μF

图12

图12电容和灵敏度与弯曲角度的关系

Fig.12Relationship between capacitance and bending angle (a) and relationship between relative capa-citance and bending angle (b)

上述分析表明,电容输出与弯曲程度有明显的正相关,对数据进行线性拟合得到C=375+60?θ180°,相关系数R2=0.996,与前文的理论推导结果基本相同

传感器的线性度较好,符合电容传感器的特点

如图12b所示,电容与弯曲角度关系直线的斜率为9.11×10-4±3.32×10-5,显著不同于零

3 结论

用多元醇法可制备长径比高达800、表面光滑、粗细均匀的AgNWs

用流延法可制备有大量β晶型的TPU/PVDF压电薄膜

随着TPU质量的增加断裂强力先迅速降低然后提高,而断裂伸长率不断提高

用浸渍法为TPU/PVDF薄膜涂覆电极后组装的柔性传感器,TPU与PVDF质量比为20%时方块电阻值最低为15.635 mΩ/sq

传感器的充放电性能良好,电化学性能稳定

随着弯曲角度的增加传感器的输出电容增大,输出电容与弯曲角度呈线性关系

参考文献

View Option 原文顺序文献年度倒序文中引用次数倒序被引期刊影响因子

[1]

Zhu J H.

Preparation and performance study of PVDF piezoelectric film and sensor

[D].

Harbin:

Harbin Institute of Technology, 2011

[本文引用: 1]

朱金海.

PVDF压电薄膜及其传感器的制备与性能研究

[D].

哈尔滨:

哈尔滨工业大学, 2011

[本文引用: 1]

[2]

Banea M D, Da Silva L F M, Campilho R D S G.

The effect of adhesive thickness on the mechanical behavior of a structural polyurethane adhesive

[J]. J. Adh., 2015, 91: 331

[本文引用: 1]

[3]

Bae S, Kim S J, Shin D, et al.

Towards industrial applications of graphene electrodes

[J]. Phys. Scr., 2012, 2012: 014024

[本文引用: 1]

[4]

Yu X, Di T T, Shen H Y.

Synthesis of nano-snagcu solder by microemulsion method

[J]. Chin. J. Mater. Res., 2020, 34: 299

[本文引用: 1]

俞鑫, 邸彤彤, 沈杭燕.

微乳法制备参数对纳米锡银铜焊粉熔点的影响

[J]. 材料研究学报, 2020, 34: 299

[本文引用: 1]

[5]

Lee T W, Lee S E, Jeong Y G.

Highly effective electromagnetic interference shielding materials based on silver nanowire/cellulose papers

[J]. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8: 13123

[本文引用: 1]

[6]

Król P.

Synthesis methods, chemical structures and phase structures of linear polyurethanes. Properties and applications of linear polyurethanes in polyurethane elastomers, copolymers and ionomers

[J]. Prog. Mater. Sci., 2007, 52: 915

[本文引用: 1]

[7]

Zhao H L.

Research on PVDF piezoelectric film sensor and its application in PCBA modal analysis

[D].

Zhenjiang:

Jiangsu University, 2009

[本文引用: 1]

赵洪利.

PVDF 压电薄膜传感器的研究及其在 PCBA 模态分析中的应用

[D].

镇江:

江苏大学, 2009

[本文引用: 1]

[8]

Tang N, Peng Y, Jia Z L, et al.

Pyp vacuum distilled simulation of the on using polypropylene hydrophobic micro micropys

[J]. J. Appl. Polym. Sci., 2015, 132: 41632

[本文引用: 1]

[9]

Piana F, Pionteck J.

Exploitation of the hard/soft segments ratio in thermoplastic polyurethane (TPU) for the tuning of electrical and mechanical properties of expanded graphite (EG) based composites

[J]. SN Appl. Sci., 2019, 1: 878

[本文引用: 1]

[10]

He X J, Yao K.

Crystallization mechanism and piezoelectric properties of solution-derived ferroelectric poly(vinylidene fluoride) thin films

[J]. Appl. Phys. Lett., 2006, 89: 112909

[本文引用: 1]

[11]

Meng X W, Mao Y Y, Yang Y W, et al.

Synthesis of ultra-long silver nanowires by SNS-directed method and their characterization

[J]. Precious Met., 2017, 38: 19

[本文引用: 2]

[12]

Chen D P, Qiao X L, Qiu X L, et al.

Convenient synthesis of silver nanowires with adjustable diameters via a solvothermal method

[J]. J. Colloid Interface Sci., 2010, 344: 286

[13]

Li H X, Wu T, Xie M H, et al.

Enhancing the tactile and near-infrared sensing capabilities of electrospun PVDF nanofibers with the use of gold nanocages

[J]. J. Mater. Chem. C. Mater., 2018, 6: 10263

[本文引用: 1]

[14]

Yang X F, Wang Y S, Qing X L.

A flexible capacitive sensor based on the electrospun PVDF nanofiber membrane with carbon nanotubes

[J]. Sens. Actuators A, 2019, 299: 111579

[本文引用: 1]

PVDF压电薄膜及其传感器的制备与性能研究

1

2011

声明:

“AgNWs-TPU/PVDF柔性薄膜电容传感器的制备和性能” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。

我是此专利(论文)的发明人(作者)

376

编辑:中冶有色技术网

来源:孙丽颖,钱建华,赵永芳

376

编辑:中冶有色技术网

来源:孙丽颖,钱建华,赵永芳

举报 0

举报 0

收藏 0

收藏 0

反对 0

反对 0

点赞 0

点赞 0